来源:洁普智能环保 发表时间:2025-09-10

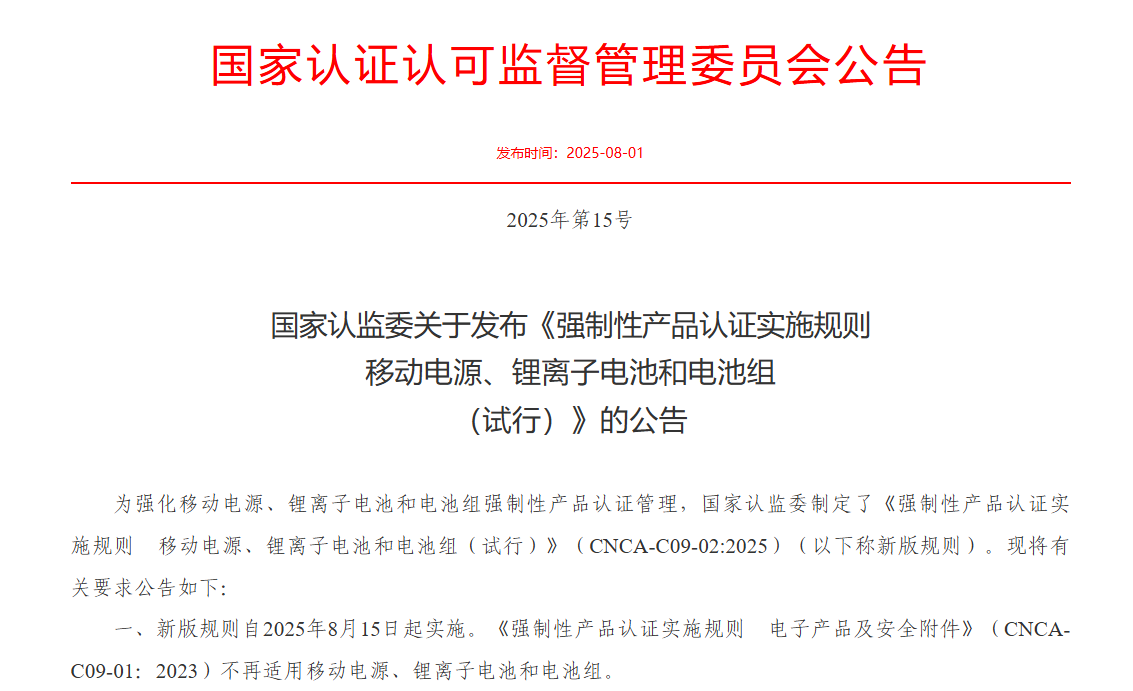

昆明长水机场单周回收1万余个充电宝的红色警示灯,正映照出全国2000万台无认证充电宝的存量危机。2025年6月民航局3C认证新规实施后,全国机场首周拦截超百万台问题设备,叠加安克、罗马仕等品牌120万台召回量,一场涉及百万级产品的废物处理战役已然打响。

淘汰风暴的双重成因

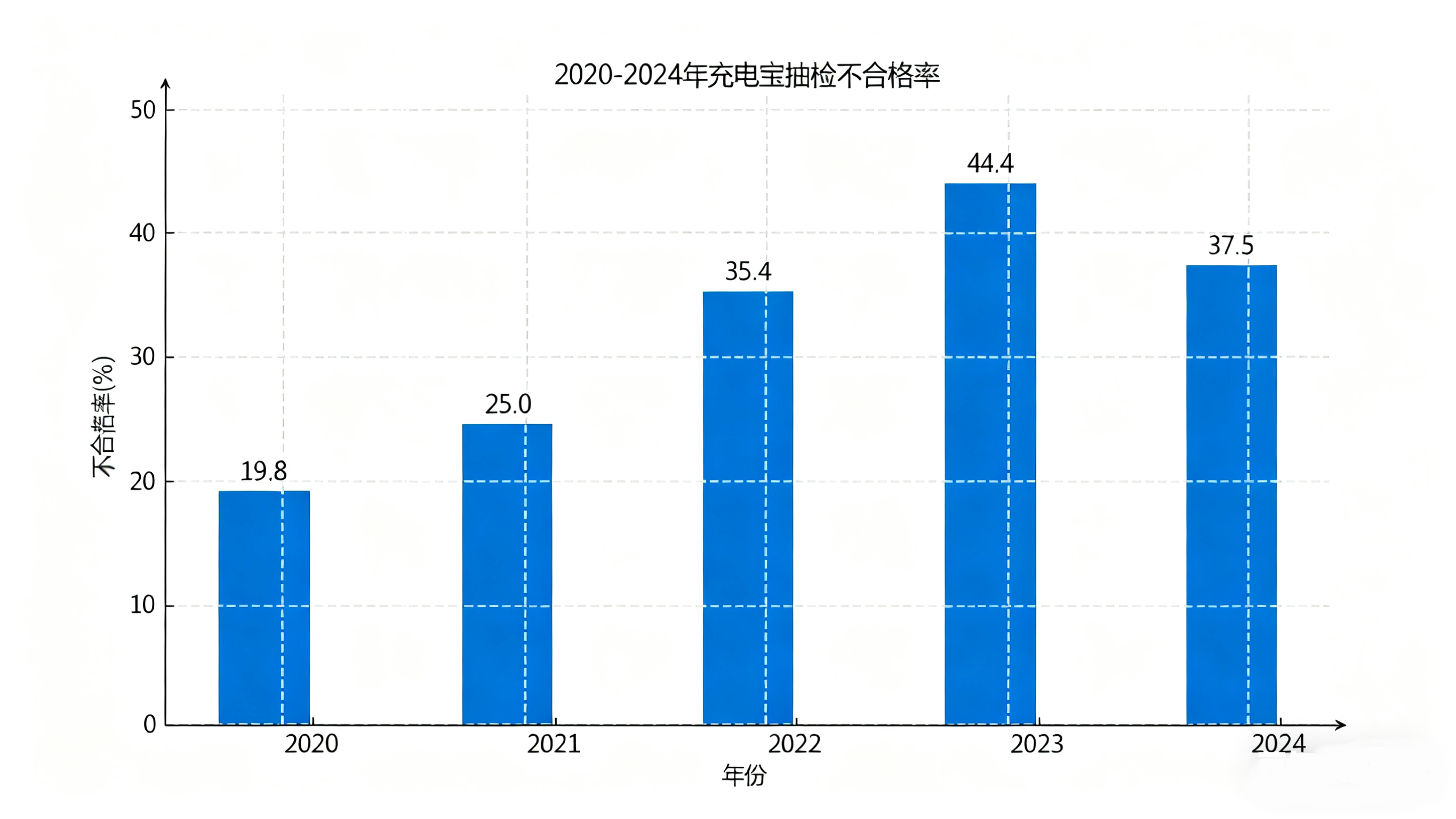

这场回收危机源于安全与合规的双重倒逼。2025年上半年15起机上充电宝起火事件,暴露了未经认证产品的巨大风险,民航局新规直指锂电池安全隐患。而市场长期存在的监管滞后更值得警惕:据国家市场监管总局抽检数据显示,2023年国内充电宝抽检不合格率高达44.4%,大量2024年8月前生产的库存产品因缺乏3C认证沦为“问题资产”。消费者陷入两难:杭州机场新规首日就有5566个充电宝被自弃,快递拒收又让“盐水浸泡法”成为无奈选择,环保风险与处置压力陡增。要知道,充电宝核心部件锂离子电池含有钴酸锂、电解液等物质,若处理不当,其重金属和有机溶剂可能造成长达数十年的生态污染。

回收体系的三重断层

当前回收网络面临“专业渠道缺失、技术支撑薄弱、责任链条断裂”的困境。正规回收渠道覆盖率不足20%,合规处理需经过“分类拆解-电池检测-梯次利用/材料再生”等繁杂工序,高昂的设备与人力成本让多数企业望而却步;北京、上海虽增设百余个回收点,但三四线城市仍难觅踪迹。技术层面更显滞后:拆解自动化率不足30%,低熵增回收等先进技术尚未普及,导致贵金属回收率低、二次污染风险高。制度漏洞更让乱象丛生,部分二手平台推出“机场尾货盲盒”,低价倾销翻新劣质产品,与正规回收企业“吃不饱”形成讽刺对比——后者年处理百万台电子废物,却仍面临非合规作坊的恶性竞争(非合规作坊无环保投入,回收成本极低,挤压正规企业生存空间)。

破局之路的四维协同

破解困局需要政策、生产、技术、消费的协同发力。政策端,建立全生命周期追溯系统,参考欧盟电池法规设定强制回收目标,同时对正规回收企业给予增值税减免、专项补贴等优惠,降低合规处理成本。生产企业需承担起“源头减量”与“末端回收”的主体责任,严格落实3C认证生产标准,同步搭建品牌专属回收网点,从源头减少问题产品流入市场;技术创新是提升充电宝回收效率、降低成本的关键,科研机构与企业可联合推广自动化拆解设备,加速低熵增回收技术落地以提升资源利用率;消费者的选择与行为将直接影响市场走向,需通过多维引导形成良性循环。

随着2030年锂电池回收千亿市场的逐步成型,唯有持续夯实“政策兜底、技术赋能、企业担责、公众参与”的治理闭环,才能让每一块退役充电宝彻底摆脱“安全隐患”与“处置难题”的双重标签,在规范回收与科学处置中找到真正的绿色归宿,为电子废物治理提供可复制的实践样本。

相关文章

在线留言